進路説明会的

入試のシステムについて

①はじめに・・・

いよいよ生徒たちも3年生になりました。最上級生として中学校の中心になって頑張らなければならない学年になりました。今年度は義務教育9年間のまとめの年であり、1年後の進路にむけてという意味でもたいへん重要な年になります。

進路についてはこの大切な折に一時のおちつかない気持ちに流されたり、世間の風潮にまどわされたりしないように注意が必要です。しっかり考えていかないと卒業後の進路先で、「自分にあわない」、「何を学べばよいかわからない」、「おもしろくない」などと目的を見失った生活をまねいてしまうかもしれません。そうならないためにも、この残された1年間にどのような点に留意して進路を考えていったらよいでしょうか。参考として以下にまとめてみました。

まず第1は、進路にたいする意識の充実を図らなければならないということです。一人一人が自分の意志、関心、適性などを総合的に見極め、将来にむけて何を学び、どう生きていくのかを考えてゆくことが大切です。そのためには、この1年間にどのような学習が必要なのかも確認していかなければなりません。また現在、中学卒業後の進路にかかわり、高校中途退学、障害をもった仲間の進路など様々な問題があります。これらの問題を自分の問題として受けとめ考えることは、これから生活していくうえでたいへん重要です。いつでも進路に対して意識し、考え、取り組もうとする姿勢を忘れないことです。

第2には、進路選択はあくまでも本人の意志が大切だということです。しかしながら、中学3年生ではまだまだすべてを任せるには荷が重すぎます。最終決定にいたるまで、生徒、保護者、教師の3者の連携を大切にし、生徒への適切なアドバイスを保護者の方と共に行っていきたいと思っています。

第3に、教科にたいする取り組みを充実させることです。そのためには進路における目的をみつけることです。そして、その目的に向かって学習していこうとする気力と時間を持つことです。残り少ない中学校生活で、うまく時間をやりくりして充実した生活をおくることが目的達成につながると思われます。さらに、学校では毎日の授業を大切にすることも忘れてはいけません。授業に集中できる人は学習の能率が上がり、成績も上がります。また、自分の学級が学習しやすい雰囲気になるように、自分から心がけていくことも必要です。学習に対する真剣な姿勢はとても立派ですばらしいものです。その姿勢は、学級のみんなの学習にたいする意識を高め、学級全員で進路という大きな課題を乗り切る力の源になると思います。

最後に進路情報の積極的な活用についてです。ここ数年、中学、高校、大学において大幅な教育改革が行われています。公立高校の改革についていえば総合学科や単位制高校の導入、定時制課程の変革、入学者選抜方法の改善(受験機会の複数化、学習の評定の取り扱い、面接の導入など)、入学テスト問題傾向の変化などあらゆるところから変化してきています。また就職関係でいえば、長引く不況の影響をうけ全般にわたって雇用が少ないこと、技術の発展に伴い専門的な技術が要求されることなどにより、中学卒業後の進路はきびしい現状となっています。このような中で生徒たちが進路を選択していくわけですから、めまぐるしく変化しあふれる情報の中で何が必要なのかを見きわめ、上手に活用していくことが大切です。そのような中で体験学習は進路を決めるうえでたいへん有効な学習です。いろんな体験学習に積極的に参加することで、自分には何がむいているのかを判断することもできます。

この冊子は、羽曳野市の中学校3年生とその保護者の方々にたいして、進路を考えるための資料になるようにと作成しました。この冊子をもとにそれぞれのご家庭で進路について共有の意識をもっていただき、選択の一助にしていただければ幸いです。しかしながら内容については不十分なところも多々あります。もっと詳しいことについては、今後の進路説明会や懇談会などでご説明したいと思います。また、ご質問等がございましたら、いつでも遠慮なく学校までお尋ねください。今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

②受験システム(令和3年受験の場合)

|

|

出願 |

試験日程 |

発表 |

選抜方法 |

面接 |

備考 |

| ① |

私立推薦(単願 |

1/15~が多い(早いところだと1/5~

)(web出願は12/15くらいから始まるところも多く、ここで名簿だけ登録させる。そして1月の出願で書類。) |

1/22が多い |

|

内申+面接+集団討論(+実技)

(作文や小テスト(クラス分け資料)もある) |

○ |

|

| ② |

私立(併願) |

1/25くらいが多い |

2/10が多い。(一般と同じ扱い。入試日も同じ。 |

当日か次の日が多い |

当日のテスト。一般入試と同じ扱い。基本的には面接もある。私立は面接は基本的にある。 |

○ |

|

| ③ |

私立一般 |

学力調査一本勝負。ただし、内申点などは不明。私立による。私立は面接は基本的にある。 |

○ |

|

| ④ |

都立推薦 |

1/12~15

(コロナ中はこの期間に郵送。必着。) |

1/26,27 |

2/2(都立は一週間程度かかる) |

学力試験は行わず、

○調査書○面接○小論文・作文等(学校によって実施)

を点数化し、それらの得点を合計した総合成績の順に選抜。

※自己PRカードは点数化せず、面接の資料として活用。 |

○ |

・倍率高い30%が平均

・普通科、商業科は募集の20%

他30%

|

| ⑤ |

都立一般(1次、分割前期) |

1/29~2/4 |

2/21(日) |

3/2(都立は一週間程度かかる) |

○学力検査点

○調査書

を点数化して、総合成績の順に選抜。

基本的に5教科だが、3教科の高校もある。

一部の高校では実技や面接、作文も総合成績に加算。

※自己PRカードは2011年より面接がある場合のみ出願時に提出。面接をしない高校の場合は合格決定後に提出。 |

× |

|

※推薦入試は1月(都立:私立=20日、30日前後と覚える)。一般入試は2月(10日、20日前後と覚える)、正月休みがあるため、10日後くらいからだが推薦は20日からと覚える。)

※出願は都立も私立も大体2週間前くらいから。ただし、正月休みがあるため一番早い私立推薦は一週間くらい前からとなる。

メモ

○私立併願OKの学校は、「他の私立の一般入試も受けてOK。他の私立の併願優遇もとってOK」という意味。私立併願不可の学校は「他の私立はダメ。都立のみ第一希望。私立はうちの学校第一希望にしているなら」ということ。

○私立単願をとって、都立を受けることはダメではない。しかし、そのせいで一人落ちる。つまり、都立には「予算上、どうしても定員以上に人数を増やせない」という事情がある。

○内申書には悪いことは書かれない。

○欠席理由は「体調不良」。特別な理由があれば書くが、欠席が多くないと見ない。

○文化・スポーツ推薦の場合、推薦書が必要。これは一般推薦書とは別。つまり一般推薦で受ける場合は推薦書が2枚必要になる。

なお、推薦書はその都立高校に取りに行く。スポーツ推薦試験は推薦入試と同じ日に実施される。

○通知表が斜線の場合、その学校の受験者のもっとも得点の高い子ともっとも得点の低い子の平均の値で算出される。

○エンカレッジ=調査書必要。チャレンジ=調査書不要

○3月31日を過ぎて、定時制「新宿山吹」に出願する場合、調査書の日付けは3月でも構わないが、

内申の成績ではなく、学年の成績で出す。従って、一覧表の番号も必要ない。○をつける場所は「卒業」であり、当然だが「卒業見込み」ではない。

○都立高校の合格発表の日は、学校で報告を受ける。その際、クラス番号名前、高校名、合否、手続きは済んだか、私立への進学は?

○中央学院大学中央は都立の二次募集まで待ってくれるため、自己PRカード、二次募集願書、振込用紙、調査書が必要。進研から後期の募集と二次募集の人数のファックスが届いているはずなので、それを見てどの都立の2次募集を受験するのかを判断する。

○都立の推薦入試に合格した場合は、学校側から併願取得の私立高校に辞退の電話を入れる。しかし、一般入試や二次募集では辞退の電話は不要。

○受験台帳は本名で作成する。

○要録も本名で作成する。

○調査書は本名で作成するのだと思われる。(通称名は括弧付けだったと思う)。というのも一覧表調査で本名でないと通らないため。(たぶん)。私立高校が「都立用も可」とあれば、その生徒が通称名で希望しているなら、独自の調査書の様式に手書きで記入して出す。都立用のものは本名になっているため、本来なら使用できない。使用するなら、修正液で本名を消して通称名に手書きで書き換え、一覧表番号を消したものを私立高校に提出させる。

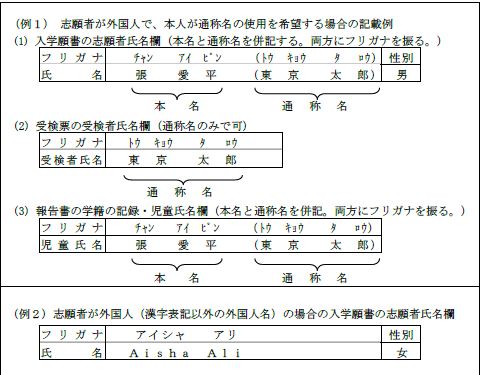

(2) 入学願書に記入する氏名等の文字は、住民票に記載されているものを使用する。ただし、住民

票に記載されている文字が常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)外字の文字である場合、そ

の文字を常用漢字で代用しても差し支えないが、入学願書、受検票及び報告書の表記は統一する

こと。

(例 澤-沢、 邊-辺)

外国人の場合も、住民票に記載されている氏名(以下「本名」という。)を入学願書の志願者

氏名欄に記入することとなるが、住民票に通称名が表示されており、受検票に通称名のみの記載

を希望する者は、住民票に表示がある通称名を本名の後ろに( )を付して併記する。

なお、受検票の受検者氏名欄には、入学願書に併記した通称名のみの記入で差し支えない。そ

の場合は、入学願書の志願者氏名欄及び報告書の学籍の記録・児童氏名欄には、本名の後ろに( )

を付して通称名を記入する。

定時制から全日制に差し替えはできない。逆は可能。

一般のみ差し替えは可能。推薦はできない。